Autonomía y universalismo de la cultura latinoamericana [1967]

El momento histórico que vive el mundo y el papel que se disponen a asumir los diferentes ámbitos culturales, mediante un proceso de cambios básicos en su estructura económica y social, son un llamado perentorio a los representantes de la cultura latinoamericana para una toma de posición consciente y lúcida con referencia al destino de la misma, y a su participación en la común tarea de la humanidad.

Ante un mundo renaciente, en el anhelo constructivo de los pueblos, que aspira a realizar, como meta relativamente accesible, su unidad dentro de la diversidad, ninguna constelación cultural, y menos la nuestra, en virtud de la constitución misma de su plasma étnico, puede desoír el imperativo de aportar lo suyo al proceso de transformación revolucionaria en que hoy se encuentra la humanidad planetaria.

Latinoamérica, o mejor Amerindia, crisol de razas y encrucijada de civilizaciones, pone también su proa hacia el futuro para integrarse en un mundo histórico nuevo o renovado desde sus raíces. Para que esta tarea adquiera entre nosotros jerarquía de misión, nada mejor que enfrentarnos con el problema que nos plantea el carácter y el destino de la cultura a que pertenecemos. Lo que a continuación se dice no es nada más que un escorzo de este problema —de nuestro problema fundamental—, y tan sólo un atisbo de respuesta al mismo, que tiende a dilucidar una realidad, y no a formular una postulación teórica más.

Las culturas indígenas: su influencia

Las investigaciones realizadas tanto en el aspecto etnológico como en el de la arqueología, y el análisis de los escasos documentos escritos que han llegado hasta nosotros, de las culturas precolombinas, nos permiten afirmar que cuando los españoles penetraron, con la Conquista, en su ámbito, no se toparon con salvajes sin cultura, cuya religión sólo consistiese en rituales y usos fácilmente desmoronables, en un animismo primitivo asentado en una adoración bárbara de la naturaleza y los espíritus.

Precisamente con su penetración en el reino de los aztecas —y esto se ha comprobado mucho después— los españoles, aunque en ningún momento tuvieron la menor sospecha al respecto, se encontraron con una religión cultural, la que si bien tenía carácter politeísta, ofrecía también en sus dos divinidades principales (Huitzilopochtli y Quetzalcóatl) acentuadas tendencias monoteístas. Toda la cultura azteca estaba intensa y fundamentalmente relacionada con una ciencia calendárica que reglaba todas las circunstancias y hechos de la vida común. Hoy, por las más ahondadas indagaciones, sabemos que el calendario azteca es el más perfecto de los calendarios conocidos. Todo esto imprimía en su religión y en su cultura en general un sello muy enérgico, como sólo había acontecido, dentro del ámbito geográfico hasta entonces explorado y acotado, con las religiones cósmicas o de salvación. El gran error de los españoles, debido a su ignorancia y fanatismo, fue el haber reconocido demasiado tarde un hecho de tanta magnitud y trascendencia1. De modo que, debido a esta penosa circunstancia, faltan documentos que permitan apreciar debidamente, en todos sus detalles, y aspectos esenciales, la concepción cosmológica y escatológica de las culturas amerindias.

Por uno u otro motivo se ha perdido la casi totalidad de la documentación escrita de estas civilizaciones, la que hubiera arrojado luz acerca de su concepción cosmogónica cíclica, de su teogonía y del sentido de sus mitos2.

No obstante, a base de aportes de etnólogos y antropólogos, se sabe hoy a ciencia cierta que todas las culturas amerindias tenían como sustentáculo una concepción cosmogónica cíclica y otra implícita de carácter ontológico.

El Popol Vuh o Libro del Común y el Chilam Balam son dos de las fuentes más notables de la cosmogonía y mitología amerindias, ambas de rico contenido mitológico y poética originalidad. Como ya es sabido, en la génesis de la cosmogonía que narra el Popol Vuh, juega un papel fundamental el advenimiento de la palabra creadora. Esto nos dice que las culturas míticas o arcaicas amerindias tenían también su logos cosmológico y teogónico, el cual encadenó a su Ley la naturaleza, los seres y las cosas. La estructura de las culturas amerindias fue destruida, arrasada por el vendaval de la Conquista, pero estas culturas no fueron del todo extinguidas. De su desarticulada y rota armazón brota un poderoso aliento telúrico que envuelve todas las manifestaciones culturales y artísticas de Latinoamérica. Aunque culturas así destruidas no vuelven, en la integridad de su paideuma, a la vida, su flujo continúa operante.

España, con la Conquista, consumó un inmenso genocidio, un aniquilamiento de un soporte humano que había alcanzado “verdadero nivel cultural. No se estuvo en presencia de bárbaros, sino frente a culturas del mismo linaje de aquella de la cual procedían los conquistadores, la que ocultaba la verdadera barbarie en más de una de sus formas, entre otras la codicia y la crueldad”3.

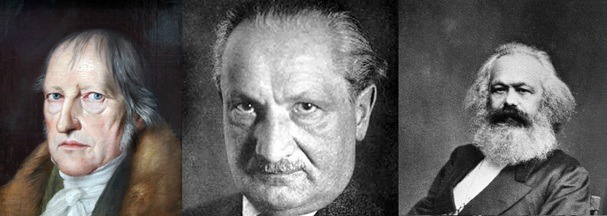

Hegel, en su Filosofía de la Historia, al incluir a América en el proceso de ésta, la considera como un compartimiento de Europa, destinada a devenir del todo culturalmente occidentalizada. Es que de acuerdo a su concepción filosófica-histórica en la que el Espíritu es el personaje protagónico de la historia universal, tan pronto como este personaje, con mayúscula, se acercó a América, llevado —según Hegel— por las armas de la Conquista y su impulso catequista, las culturas autóctonas que en su suelo florecieron, tocaron a su fin, llegando a extinguirse del todo.

Pero es el caso que el Espíritu —la categoría o principio máximo de la filosofía de Hegel— ha sido, hasta ahora, un cometa errático, apenas avistable en el ámbito cultural latinoamericano, pues las culturas de nuestras comunidades están determinadas, no por el Espíritu, sino por la Tierra y el imponderable aliento del pasado milenario de las culturas amerindias y de lo que es todavía perviviente de su soporte humano. De este modo, los hechos no han avalado la tesis de Hegel e incluso han puesto de manifiesto el error de su prognosis. La concepción mítica y arcaica de las primitivas culturas americanas (o amerindias) tienen su idea central, en la noción básica de movimiento cíclico, de la repetición y el retorno.

Esta idea ha influido e influye en múltiples manifestaciones de la cultura y del arte latinoamericanos. Podemos escoger varios ejemplos en la poesía, la novelística y las artes plásticas, de Latinoamérica. Uno de los casos más notables es la noción del tiempo en Martín Fierro, donde se canta: “… el tiempo es una rueda, / y rueda es eternidá”; y también que “el tiempo es solo tardanza / de lo que está por venir”. El más inmediato hontanar telúrico de esta idea está en la estructura arcaica de las culturas amerindias. La imagen de la rueda representa lo cíclico y retornante, en su eterno girar, que se repite; la imagen del tiempo como “tardanza” denota, lo mismo que en la concepción propia de las culturas autóctonas, la inmanencia del futuro, como presente llamado a adquirir plenitud ontológica porque está en trance de advenir, lo que hace que el presente real sea un presente precario o edad de un ciclo que rueda a su culminación. En virtud de ésta el tiempo gira en pos de la plenitud del origen. En un fragmento de uno de los libros del Chilam Balam, el de Chumayel, se dice en la traducción en verso de Antonio Mediz Bolio: “Los muertos no entienden, los vivos entenderán / Toda luna, todo año, todo día, todo viento / camina y pasa también: / así toda sangre llega al lugar de su quietud; / como llega a su poder y a su trono”.

En esta imagen se nos ofrece la plenitud de ser —sólo asequible en el presente como desenlace y apogeo— idea básica de la concepción arcaica. Es que, para la mentalidad arcaica, la última edad de un ciclo representa lo real o lo existente en oposición a lo no existente, a lo que ya ha perimido en el transcurso cíclico. El pasado no posee ya más realidad. Esto significa que, por cuanto para la mentalidad arcaica es sólo histórico el presente, con plenitud de sentido ontológico, el pasado se identifica con lo pre-histórico absoluto.

Todo lo acontecido y lo que acontece en el suelo de América, por obra del paideuma de sus culturas precolombinas, influye en el pensamiento y en el arte de generaciones sucesivas. Es que la veta telúrico-emocional y “conceptiva”, que aflora de lo americano autóctono, no se ha perdido del todo. Estamos seguros de que cuando la filosofía interprete y esclarezca en su recóndito sentido los nuevos datos que la arqueología, la antropología y etnología irán aportando, se podrán lograr inferencias más claras y concluyentes sobre la entrañada índole de estas culturas. Esto nos permitirá valorarles en sus verdaderas dimensiones e incorporar sistemáticamente sus notas más definidas al acervo peculiar de la cultura de Latinoamérica, lo cual le dará lugar propio, autónomo en el ámbito ecuménico de las culturas, pero con la vigorosa tendencia ínsita en ella a su integración universalista. Si estas notas y motivos fundamentales —debemos reconocerlo— con su encanto y sugestión de leyendas y mitos, aún persisten, aunque en mínima parte trasvasadas de quebrada arcilla a los moldes de la mejor literatura, es porque ese aporte vernacular posee un significado permanente, y dice algo esencial, en la evocación y toma de conciencia, a los escritores, poetas, novelistas y pensadores de Latinoamérica. Más de uno de ellos ha sabido filtrar, a través de fino matiz literario, algo de la impalpable sustancia poética y nostálgico lirismo de estas leyendas y mitos, de los variados temas de las culturas autóctonas americanas, tan bellos y sugestivos. Tal es el caso ejemplar de Miguel Ángel Asturias, con sus Leyendas de Guatemala. En alguna de ellas, el motivo del retorno o repetición cíclica aparece envuelto en el ropaje del relato directo, espontáneo. Así en el tema intitulado “Ahora que me acuerdo” se dice: “El influjo hechicero del chiplin —habla la Niña Tina—, me privó de la conciencia del tiempo, comprendido como sucesión de días y años: el chiplin, arbolito de párpados con sueño, destruye la acción del tiempo y bajo su virtud se llega al estado en que enterraron a los caciques, los viejos sacerdotes del reino”. Podemos comprobar el influjo de los motivos de las culturas vernaculares, sobre todo en la novelística continental, donde se viene sedimentando y se está documentando la Weltanschauung latinoamericana, y en la cual cabe confirmar que las notas más acusadas y originales del milenario pasado americano no se han perdido y cobran sugestiva presencia en más de una de sus obras.

Destino de los elementos aluvionales

Lo que dejamos apuntado es sólo una introducción esclarecedora para el planteamiento, en su verdadera dimensión, del problema de la aculturación y del ulterior destino de la cultura latinoamericana, señalando únicamente los principales hitos —a partir de sus etapas arcaicas— en su evolución hasta el presente. Antes de referirnos esquemáticamente a las diferentes etapas de su despliegue a través de vicisitudes y orientaciones diversas, tenemos que dejar sentado una premisa fundamental: todo el aporte cultural foráneo, sobre todo occidental, así como el de otras procedencias, viene a injertarse en el trono desgajado, quebrado (pero con profundas raíces vivas todavía) de las culturas aborígenes4.

De modo que el plexo unitario e inescindible de nuestra cultura es algo inmemorialmente viejo y muy nuevo. La comprobación de este hecho nos aleja de todo ingenuo indigenismo y de todo cosmopolitismo y occidentalismo apócrifos.

Esta simbiosis a partir de la violencia del impacto inicial de la Conquista, no se ha llevado a cabo sin tensiones conflictuales de gran trascendencia y atinentes precisamente a la suerte que vienen corriendo los elementos aluvionales de la aculturación o transculturación. Todo esto nos dice ya que Latinoamérica no es, como el cosmopolitismo ayuno de comprensión filosófica y de sentido histórico sostiene, un compartimiento apendicular de Occidente.

Etnólogos y antropólogos han analizado aquellas tensiones conflictuales entre la infraestructura de las culturas aborígenes y la superestructura de la aculturación, poniendo al descubierto el hecho, harto significativo, de que con el transcurso del tiempo la infraestructura, aunque quebrada, desintegrada en su forma originaria, va mordiendo corrosivamente en la cada vez más delgada capa de aculturación. Este fenómeno ha sido estudiado rigurosamente, con gran acopio de datos, entre otros por el etnólogo estadounidense Rudiger Bilder, quien nos asegura que el barniz de superestructura de la aculturación va siendo absorbido lenta pero inexorablemente por el estrato originario de las culturas autóctonas amerindias, que insurgen cada vez con más fuerza, insertándose en los grandes alvéolos abiertos por esta erosión en la superficie aculturada. De modo que el destino de la aculturación en nuestro continente está sellado a corto plazo en la perspectiva histórica.

Correlativamente, en lo que atañe a esta resultante cultural, al corpus doctrinario en cierne y al paideuma de nuestra cultura en formación, nueva y muy vieja, tenemos el fenómeno observado y verificado por etnólogos y antropólogos, de la función cada vez más preponderante que asume el soporte humano —indígena residual, y mestizo— de la infraestructura cultural. También éste, con sus modalidades y el color de su piel irrumpe victorioso, en función de su ancestral determinación telúrica, en los descendientes de los europeos venidos a estas tierras.

Frobenius ha hecho notar que éstos van perdiendo poco a poco el color blanco de sus antepasados inmediatos para ir tomando, de modo bien acentuado, el color cobrizo de las razas aborígenes y de los productos del mestizaje. Ernesto Jung ha dicho gráfica y certeramente que si rasgamos un poco la piel del hombre norteamericano del oeste nos encontramos con el piel roja. Es que el aluvión sanguíneo de las migraciones que sucesivamente se asentaron en Latinoamérica, desde la emancipación de nuestros pueblos, fue asimilado por la tierra, envuelto por su poderoso aliento telúrico, captado íntegramente por el genius loci, por el espíritu del paisaje, el medio físico y humano5.

Latinoamérica no será el extremo de Occidente culturalmente colonizado como consecuencia y epifenómeno de su colonización económica por el capital financiero-monopolista internacional, la que tocará a su fin con la irrupción autonómica de Latinoamérica en la convivencia con todos los ámbitos étnicos, continentales y culturales. Ella, con su extracción cultural originariamente dual, bifronte, será sí misma o no será. En el camino hacia la autonomía de su cultura superará incluso esta dualidad para cobrar dimensión universalista, es decir, pluralista, por los factores que contribuirán a su integración cultural. Enriquecerá su acervo inicial, con el aporte asimilado de todas las culturas, pero manteniendo su identidad consigo misma, con su destino. Será pues, sí misma en la plenitud de su mensaje original, o no será.

Hitos de la cultura americana

En lo que atañe a la orientación de las expresiones culturales de Latinoamérica, sabemos que ella ha variado en las diferentes épocas, según el desiderátum de cada una de las concepciones doctrinarias que han primado sucesivamente en ellas. Sólo podemos —por motivos obvios de espacio disponible— señalar los hitos principales en el devenir de nuestra cultura continental hasta la actual etapa, cuya finalidad es la remoción revolucionaria de su infraestructura económicamente colonizada, y, sobre la auténtica base de su autonomía, afirmar su vocación universalista.

Durante la primera etapa de la Conquista, la concepción filosófica que implícitamente va a dominar es el scotismo con su ruda y radical afirmación voluntarista, que tan bien se avenía, en la práctica, con la primacía infrahumana del instinto, de la que, impulsados por la sed de oro y de botín, hicieron gala los conquistadores y sus secuaces en la destrucción de las culturas aborígenes y en la cruel guerra de aniquilamiento de su soporte humano.

No mitigó en nada esta situación las admoniciones líricas que proclamaban que se debía “convertir” a los indígenas del Nuevo Mundo, no con la espada del príncipe, sino con la palabra del Evangelio. Lo cierto fue que en la inhumana campaña de exterminio, llevada a cabo por los conquistadores, la espada y la cruz, consultando sus recíprocos intereses, se conciliaron perfectamente. Nada pudo tampoco la humanitaria requisitoria del padre De las Casas. El genocidio se consumó.

Después del turno inicial del scotismo, de su voluntarismo a ultranza, se abre camino la concepción teológica de la escolástica tomista, surgiendo una pugna ergotista entre estas tendencias; y tal situación se prolonga hasta la penetración deletérea, para la ortodoxia y el dogma, del cartesianismo en el ambiente acordonado de la Colonia. La serie de discusiones y disputas que suscitan las nuevas doctrinas filosóficas —las que habían comenzado antes con la adopción, por uno de los sectores eclesiásticos, del probabilismo ergotizante— y la introducción por contrabando del flamante criterio de las ciencias naturales y de observación, marcan los últimos tiempos de la Colonia, dando paso a las elucidaciones heterodoxas del pensamiento filosófico, y, como era de esperar, a la reacción inquisitorial con sus excomuniones y maldiciones.

Y viene la época de emancipación de nuestros pueblos, y es la filosofía de la Enciclopedia la que la promueve y articula ideológicamente. Nacemos a la vida libre bajo el signo del ideario de la Revolución Francesa.

Desde la constitución de los pueblos del continente en naciones independientes y Estados, que se esfuerzan por cimentarse políticamente, hasta las primeras décadas del presente siglo, influye y mantiene su primacía, en el proceso formativo y de estructuración de nuestras comunidades, la cultura gala. Dentro del marco general de esta situación histórica se sucede, en las expresiones de la cultura continental, el influjo de las diferentes concepciones filosóficas y sociológicas europeas: Iluminismo, romanticismo, con su secuela fecunda del historicismo, positivismo, vitalismo, fenomenología, filosofía de la existencia, marxismo, son los sucesivos mensajes del pensamiento europeo que Latinoamérica recibe y valora en el curso de correlativas etapas en su desarrollo cultural. De esta sucesión de doctrinas, la cultura continental sólo adopta de las mismas aquello que, con un sentido metodológico e institucional, puede interesar a las tendencias peculiares de su ser histórico, puede coadyuvar al desenvolvimiento y maduración de su proceso formativo y pedagógico, y que en virtud de la propia instrumentalidad de su espíritu vernacular, atento a las realizaciones, estimula su humanismo practicista; en fin, aquello que concuerda con su idiosincrasia social y con las urgencias de su civilización política en formación. Ella no toma a la letra, en su formulación sistemática, aquellas doctrinas, no copia servilmente sus conclusiones teóricas, sino que discrimina en ellas y adapta lo que de su contenido es susceptible de promover sus inquietudes y orientaciones6.

Por estar vuelto, por una tendencia ínsita en él, al ejercicio de la praxis social con un sentido humanista y politicista, el pensamiento latinoamericano es mucho más receptivo, en lo que a influjo atañe, y tiene más afinidad con las concepciones filosóficas que, como la ontología de la existencia de cuño heideggeriano y el marxismo, inciden en lo concreto e histórico.

Con respecto a la primera, el pensamiento latinoamericano también discrimina. No concuerda con los postulados irracionalistas, ni con la “angustia” de Heidegger, la “frustración” de Jaspers y la “náusea” de Sartre. Estas notas de la existencia europea —tomadas las dos primeras del irracionalismo romántico alemán— son propias de una cultura cuyo sustrato burgués y pequeño burgués ha alcanzado ya el tope de sus posibilidades históricas y recorre la curva de su declinación. La existencia del hombre americano, en cambio, sólo conoce —identificándose con él— un estado de ánimo eufórico, levantado, ante las inmensas perspectivas históricas y posibilidades que le brinda su ámbito geográfico y humano, en el que se dan todas las condiciones para el desarrollo y apogeo de una futura humanidad latinoamericana, con una técnica vital ascendente.

En cuanto al influjo y difusión del marxismo obedece, no sólo a las condiciones sociales y económicas en que se encuentran los pueblos de nuestro Continente, sino también, y en grado apreciable, a la afinidad de su doctrina con el carácter de las comunidades primitivas de la gens americana, y asimismo con el sistema de organización comunitaria —jerarquizado de arriba hacia abajo— del Incario y las proliferaciones de su civilización hacia el norte y el sur. También el sistema agrario del ayllu incaico extendido a las razas aborígenes que habitaron el altiplano, tiene similitud formal, ciertamente, con las granjas colectivas de los países socialistas.

En resumen, en lo atinente al influjo del último tramo del pensamiento occidental europeo, cabe señalar que su filosofía contemporánea, articulada en la ideología de una clase burguesa cuya tarea histórica está tocando a su fin, no puede ya ofrecer a la cultura latinoamericana ninguna ruta abierta hacia el futuro, que es la ruta que ella comienza a recorrer. El influjo de las doctrinas europeas, provenientes de los diferentes sectores, de su pensamiento y de su literatura, no incidirá más de modo determinante en las diversas manifestaciones de nuestra cultura, de su contenido plástico, dinámico y en transformación. En lo relativo al último destino de ésta, hay que reconocer que él tiene otro rumbo cuya meta —no muy lejana— es integrar el módulo vivo de sus valores con una aportación universalista asimilada.

La cultura latinoamericana está viviendo el momento fecundo de su apertura con relación a la cultura y al programa de vida de otros ámbitos étnicos, los que tras una larga preterición, insurgen revitalizados y pujantes a las instancias de la historia universal. Todo su acervo milenario ha entrado en el crisol fundente de las renovaciones. Necesitamos, pues, para nuestra integración y para acceder a la universalidad, convivir, sin imitar ni subordinarnos a ellas, con esas culturas.

Ante las perspectivas porveniristas de toda índole, que presenta un mundo en gestación, tenemos que ahincarnos en las posibilidades inmanentes de nuestro ser americano y de nuestra propia cultura para entrar con paso firme, bien orientado y un acervo esencial, en la nueva constelación universal.

Tendremos —si sabemos ganarlo— nuestro lugar en el plexo unificado de la humanidad planetaria en este nuevo eón de la existencia histórica ecuménica. Ahora nos debatimos en medio de la tormenta, oscilamos entre la vida, la plenitud de ser y la frustración. Como para Hamlet también para Amerindia, con su carga de ensueños y de esperanzas, de miseria y de dolor, la cuestión es ser o no ser.

Cómo citar: Carlos Astrada, “Autonomía y universalismo de la cultura latinoamericana”. Publicado originalmente en Kairós. Revista de cultura y crítica estética, año I, n°2, Buenos Aires, noviembre de 1967. Disponible en: https://carlosastrada.org/

Notas

1 Refieren las crónicas que cuando Cortés se entrevistó con Moctezuma y, en el curso de la conversación con el jefe azteca, le reprochó los sangrientos sacrificios de su religión, y opuso a éstos “las puras y simples solemnidades de la misa católica”. Moctezuma le respondió que él consideraba menos repugnante y reprochable sacrificar vidas humanas que consumir carne y sangre de Dios, refiriéndose a la antropofagia simbólica de la misa católica. Ante esta respuesta las crónicas no dicen si la capacidad erística de Cortés estuvo a la altura de la misma.

2 Acerca de los manuscritos mayas perdidos nos dice Sylvanus Morley, el autor de La Civilización Maya: “Sólo tres códices mayas precolombinos o manuscritos jeroglíficos han sobrevivido a través del fanatismo del antiguo sacerdocio español y los azares y vicisitudes del tiempo y los elementos… De los libros indígenas de los mayas que trataban de historia, cosmogonía, los diferentes aspectos de la religión, ritual, adivinación, profecía y medicina, un tesoro de literatura maya que de haberse conservado habría aclarado muchos misterios, especialmente en el campo de la historia, sólo tres han quedado: el Códice de Dresde, el Código Tro-Cortesiano y el Códice Peresiano, que se suelen citar con sus nombres latinos” (p. 327). A continuación Morley cita, como testimonio, la siguiente opinión del obispo español Landa: “Usaban también esta gente de ciertos caracteres o letras, con los que escribían en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias; y con ellas, y figuras y algunas señales en las figuras, entendían sus cosas, y les daban a entender y enseñaban. Hallámosles grande número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa, en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual a maravilla sentían y les daba pena” (citado por S. Morley, ibíd., p. 328).

3 Carlos Astrada, El marxismo y las escatologías, Buenos Aires, Ed. Procyón, 1957, p. 47.

4 Francisco René Santucho ha tratado con perspicuo enfoque, en su ensayo “Integración de América Latina”, el problema que nos plantea la realidad supérstite de las estructuras étnicas aborígenes. Acertadamente escribe: “lo indoamericano es una unidad vasta y creo que perfectamente definida. De por sí existe como magnitud histórica, tanto por lo que importa como realidad, cuanto por lo que sugiere a la inteligencia, como proyección o como futuro”.

5 Véase nuestra obra Tierra y Figura, Buenos Aires, Ameghino, 1963, pp. 9-18.

6 Véase nuestro libro: El mito gaucho, capítulo “IV. Conciencia histórica y praxis social”, Buenos Aires, Ediciones Cruz del Sur, 1964, p. 135.

NEWSLETTER

¡ Suscríbase y manténgase actualizado !