Deshumanización de Occidente [1924]

Conceptos preliminares

En los más significados representantes del pensamiento contemporáneo, el núcleo central, el leitmotiv reiterado de su ideación, de sus preocupaciones intelectuales, es la suerte, el destino de la cultura occidental. Tal es el gran tema de actualidad, cuya sola enunciación despierta las más ricas resonancias espirituales y concentra en sí la atención de filósofos, historiadores, sociólogos, economistas y etnólogos.

¡Cuestión ardua y trascendental, sin duda, vivificada por el dramatismo de ideas fuertemente pensadas, de audaces y sugestivas concepciones, de novedosas hipótesis!

Interesante sería dibujar el contorno de la inquietud que espolea al hombre occidental de la hora presente y lo induce a especular, a inquirir, con trágica curiosidad, sobre el ulterior desarrollo, sobre el destino de la civilización a que pertenece.

Mas, no siéndonos posible abarcar todos los problemas que tema tan complejo y vasto plantea, nos concretaremos a señalar la tendencia que mejor define el carácter de nuestra civilización —modalidad del alma occidental más acusada y manifiesta en la época actual que en ninguna de las precedentes. Pero antes nos es necesario presentar en escorzo las ideas, los pensamientos de amplia trayectoria, que desde hace tres décadas comenzaron a irrumpir, con singular pujanza, en el ámbito de la cultura europea; pensamientos nuevos que implican una rectificación de viejas concepciones y vienen a invalidar una inveterada manera de pensar. Ideas y pensamientos que, en última instancia, expresan, de un modo imperfecto todavía, la radical variación que se está operando en los estratos profundos de la sensibilidad del hombre occidental.

El hombre blanco de Occidente, en su absolutismo, estaba ya acostumbrado a razonar sobre la civilización o la cultura, refiriéndose exclusivamente a las que él pertenece, como si no existiesen otras civilizaciones o culturas. Si mencionaba culturas distintas de la suya, era sólo porque las consideraba aportes históricos a la propia, así como se tiene en cuenta a las pequeñas corrientes por ser tributarias de un gran río. Caracterizando este exclusivismo del pensamiento occidental, dice Ortega y Gasset: “Cuando se hablaba de la cultura oriental, de la griega, de la romana, se entendía que eran estadios de un único proceso en que la única cultura se ha ido integrando y creciendo. Esto supone que esas culturas particulares emanan de una fuente común y pueden verterse las unas en las otras con perfecta continuidad, formando una fluencia ininterrumpida. La cultura europea actual sería el recipiente en que queda recogido todo lo que en aquellas otras culturas había de verdaderamente culto. De esta manera, nuestra cultura sería, no solo la nuestra, sino la única merecedora de tal nombre”.

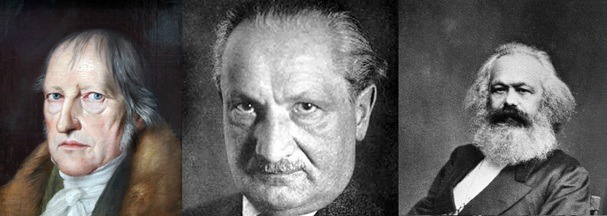

Llevado por esta disposición absolutista de su mentalidad, el pensador occidental hablaba de la humanidad civilizada, entendiendo afirmar con esta expresión un privilegio exclusivo de la que él integra. Concebía la historia como un proceso único, cuyas etapas —orientadas hacia una finalidad predeterminada— discriminaba y estudiaba de acuerdo a las modalidades del propio espíritu. Así, para Hegel, el filósofo a quien correspondió la hegemonía espiritual en la primera mitad del siglo XIX, la historia es el proceso dialéctico de la idea. De Hegel —caso ejemplar de la tendencia a que nos referimos— arranca, con pergeño sistemático, la concepción unitaria y progresista de la historia, cuya primera manifestación ya la encontramos en Pascal, que imagina la humanidad como «un mismo hombre que subsiste siempre y que continuamente aprende durante el curso de los siglos».

Los filósofos y teorizadores de occidente estaban habituados a asignar a sus nociones, ideas y observaciones, carácter absoluto, en la convicción de que valen para el hombre de todo tiempo y de cualquier latitud. Incurrían en el error de postular, como algo real, un hombre universal, precisamente porque no reparaban en la existencia de diferentes tipos de humanidad.

Ante semejante inclinación generalizadora del pensador occidental, cabe preguntar, con Oswald Spengler, este iconoclasta, transmutador de los valores históricos: “¿Qué pueden significar para nosotros esas ideas y perspectivas que se presentan con la pretensión de una validez universal y cuyo horizonte no excede en realidad los límites de la atmósfera ideológica del europeo occidental?”. Lo que falta al pensador occidental, según el autor de La decadencia de Occidente, es “la comprensión de que sus conclusiones tienen un carácter histórico relativo, de que no son sino la expresión de un modo de ser singular y sólo de él. El pensador occidental ignora los necesarios límites en que se encierra la validez de sus asertos; no sabe que sus «verdades inconmovibles», sus «verdades eternas» son verdaderas sólo para él y son eternas sólo para su propia visión del mundo; no cree que sea su deber salir de ellas para considerar las otras que el hombre de otras culturas ha extraído de sí y afirmado con idéntica certeza…”. “La validez universal —concluye Spengler— es siempre una conclusión falsa que verificamos, extendiendo a los demás lo que sólo para nosotros vale”.

Esta tendencia exclusivista del pensamiento occidental, que Ortega llama, con propiedad, “monismo cultural”, ha venido a ser corregida, mejor aún, invalidada por un criterio histórico más amplio y seguro, depurado en investigaciones más o menos recientes, particularmente en los dominios de la etnología y de la historia del arte. Como consecuencia de esta necesaria rectificación, la mentalidad de nuestro tiempo dilata el horizonte de sus búsquedas, se ejercita en una más fina e integral percepción de los valores humanos, conquista, en suma, una nueva manera de pensar el universo histórico, que comprende y acepta como contenido de éste, en toda época, pluralidad de civilizaciones —orbes independientes— con modalidades espirituales distintas y, también, con distintas propensiones vitales.

Nuestro tema

Esbozadas las nuevas ideas que orientan el pensamiento actual, podemos ya enfocar, con la necesaria perspectiva, nuestro problema, destacando, en sus líneas generales, la tendencia hacia la deshumanización que hoy caracteriza a la civilización de Occidente.

El gran poeta indio Rabindranath Tagore —hombre representativo de la cultura oriental— ha dicho en una conferencia memorable, pronunciada en la Universidad de Tokio, en junio de 1916, que nuestra civilización, la occidental, “es una civilización científica y no humana”. Hagámonos cargo de esta afirmación, porque no es mera frase de poeta, desprovista de valor conceptual. Tagore juzga la civilización de Occidente con pleno conocimiento. La ha estudiado, ha convivido con sus manifestaciones, penetrado su espíritu, comprendido sus ideales. Examinemos, entonces, la verdad de su aserto.

Efectivamente, el rasgo saliente de la que se llama —de acuerdo a la habitual división de la historia— edad contemporánea, es la realidad del progreso material, el incremento enorme adquirido por las formas externas de la civilización: técnica, maquinismo, industria.

El Renacimiento señala el orto del hombre occidental. Del seno nebuloso del Medio Evo emerge, en el decir de Jacobo Burkhardt, el mundo imponderable de la personalidad humana. Ya se había dilatado el horizonte geográfico con el descubrimiento del Nuevo Mundo. El hombre europeo se siente dueño de su destino; eliminadas las cortapisas dogmáticas que trababan el libre movimiento de su espíritu, escudriña ansioso la naturaleza. Por obra de este ejercicio fecundo de su intelecto comienzan a constituirse las disciplinas científicas. Nuevos descubrimientos dan pábulo a su inexhausta curiosidad y, adivinando el futuro poder del instrumento que estaba forjando, todavía demasiado imperfecto —la ciencia— sueña con señorear el universo material.

Tras afanosas etapas, subrayadas por los grandes inventos, por el vuelo prodigioso de la mecánica, comprueba que el instrumento es casi todopoderoso —siendo aún, y siempre, susceptible de mayor precisión y poder— y que su sueño se está realizando, aunque dominios inexplorados y enigmas rebeldes se alcen en la ruta infinita de la experiencia, tentando más sus ambiciones de dominio.

Ya estamos en la edad científica, por antonomasia. El apogeo de la ciencia, con su corolario el perfeccionamiento de la técnica y el progreso de la industria, ha engendrado fatalmente el vértigo de las conquistas materiales, la sed insaciable de riquezas. Es un paso gigantesco hacia la deshumanización. Se acusa un notable descenso en la vida del espíritu; el hombre occidental comienza a eclipsarse, transformándose en un tornillo de la gran máquina, en un autómata de la especialización científica. Por este camino se acentúa cada vez más la primacía de las cosas y del factor mecánico, relegándose a un último plano el mundo de lo humano que alumbró la aurora del Renacimiento.

* * *

Paralelamente a este fenómeno, el mundo contemporáneo ha visto prosperar la idea «progreso», que se ha extendido a los distintos dominios de la actividad humana. Se habla de «progreso científico», de «progreso moral», de «progreso material», etc. Esta idea, cara al espíritu occidental, se robustece y cobra valor hasta el punto que llega a ser dogma indiscutido.

El progreso material, en sus evidentes aspectos, es, desde luego, el hecho más evidente, la realidad que traduce, casi íntegramente, el carácter de nuestra época. Es cierto que el hombre occidental pondera, como algo efectivo, el progreso moral, y se enorgullece, hasta el éxtasis, del progreso científico.

En lo que hace a este último, bien examinadas las cosas, se comprueba que sus resultados, en su mayor parte, se circunscriben a las ciencias aplicadas, y que son bien escasos en la esfera de la ciencia pura. El interés especulativo de la ciencia es mínimo, siendo sus objetivos preferentemente prácticos. Por eso, más propiamente que de progreso científico, en sentido estricto, cabe hablar de progreso técnico e industrial.

El decantado progreso de la ciencia, lejos de contribuir al enriquecimiento y elevación espiritual del hombre, se resuelve, en definitiva, en avasallante progreso material. La labor especializada de la ciencia beneficia materialmente a la civilización, pero al precio de la mutilación espiritual de los que hacen profesión de ella. La especialización científica, la llamada división del trabajo —especie de fiat utilitario de la civilización moderna— hace del hombre un autómata, transformando su inteligencia en un mecanismo inánime.

Es que la investigación científica, en estas condiciones, carente de un principio unificador, de una visión integral, tiende fatalmente a mecanizar al hombre; agosta su emotividad, mata su alma. Nada más elocuente y aleccionador, a este respecto, que la triste confesión que hace Darwin, en su Autobiografía. El ilustre autor de El origen de las especies comprueba, con dolor, que la continua y exclusiva consagración a un trabajo científico enteramente metódico y especializado había anulado su imaginación, destruido su sensibilidad, hasta el extremo de que las obras de Shakespeare, en lugar de deleitarlo, como en otro tiempo, le causaban fastidio y aburrimiento. Darwin se había “convertido —según sus propias palabras— en una máquina de deducir leyes generales”.

Confinados en los compartimentos estancos de sus especialidades, los cultores de la ciencia son impotentes para elevarse a una visión que abarque en su conjunto el panorama de la múltiple y variada actividad humana, no pueden lograr una síntesis ideal que unifique, otorgándoles finalidad ética, los resultados parciales y siempre fragmentarios de su pesquisición unilateral.

La actividad del profesional de la especialización científica es una actividad que, por su propia naturaleza, propende a deshumanizarse cada vez más, porque a medida que se intensifica y acota rígidamente su dominio, más se sustrae al ritmo creador del espíritu, perdiendo todo contacto con la fuente de la espontaneidad vital.

Justamente hace notar Simmel la fragmentariedad y dispersión de que adolece la labor intelectual, en nuestra época; fenómeno que, en nuestro concepto, denuncia a las claras, la progresiva y alarmante deshumanización que se está operando. Falta una idea cultural unificadora, que oriente y supere las innúmeras especialidades. “No vivimos más —escribe Simmel— por lo menos desde algunos decenios, bajo una idea común, ni, en sentido más amplio, bajo idea alguna, como la Edad Media que poseía su idea cristiana eclesiástica, y el Renacimiento la del rescate de la naturaleza terrestre […], como la de las Luces, del siglo XVIII, que vivió para la idea de la felicidad de los hombres, y la gran época del idealismo alemán, que transfiguraba la ciencia por la fantasía artística y quería dar al arte, mediante el conocimiento científico, un fundamento de amplitud cósmica. Pero si se preguntase hoy a los hombres de las capas instruidas bajo qué idea, en realidad, viven, la mayoría daría una contestación de especialista, según su profesión; raramente se oiría responder con una idea cultural que les dominase como hombres enteros y que dominase a todas las especializaciones”.

Incapacidad de conquistar una idea común que unifique y vigorice dispersas actividades, que vincule entre sí, por la conciencia de la propia humanidad y de una finalidad integral, a los profesionales de la cultura; en suma, ausencia de una síntesis vital, de un ideal humano orientador, tal es el mal profundo y general de nuestro tiempo, su acentuado carácter negativo. Es que nuestra civilización ha desintegrado al hombre, reduciéndolo, para satisfacer sus fines exclusivamente utilitarios, a una pieza de su complicado y omnímodo mecanismo.

* * *

En cuanto al «progreso moral», debemos poner en duda su realidad. No se acusa un verdadero progreso de la moralidad, pese al moralismo de que alardea la civilización occidental. Moralismo carente de contenido e industrialismo efectivo se corresponden perfectamente.

La moral, la cultura ética que proclama y no practica el hombre de Occidente, no es nada más que una especie de salvoconducto para su acción utilitaria, en una palabra, la bandera que cubre la mercancía.

“Una civilización impersonal, absolutamente desligada del hombre, sería un fantasma sin carne ni huesos; si pudiera llegar a una realidad en nuestro espíritu, nos extraviaría, nos haría sacrificarnos por objetivos desconocidos, transformaría la vida en un caos sin alma”, nos dice Eucken, al tratar de establecer la relación entre el hombre y la civilización. Pues bien, nuestra civilización, no viendo en el hombre un fin sino un medio, lo ha relegado al último rango en la tabla de los valores. Merced a esta monstruosa anormalidad se ha invertido la natural relación de los términos: la civilización no es para el hombre, sino el hombre para la civilización. El Occidente civilizado, al hacer del hombre un simple auxiliar de la máquina y utilizarlo ni más ni menos que como lubrificante de los engranajes de ésta, lo mutila y mecaniza, iniciando e impulsando, así, el proceso de deshumanización.

“Nuestra época —agrega Eucken— nos muestra cada vez más claramente que este sacrificio del hombre a la civilización es sencillamente imposible, puesto que en medio de toda la vida ruidosa y precipitada de nuestra civilización, no cesa de surgir cada vez con más fuerza el deseo de un desarrollo y de un progreso del hombre vivo, el deseo de una cultura del alma, de una salvación de nuestro yo espiritual; reconocemos al mismo tiempo que esto es indispensable para la verdad y para la profundidad de la civilización misma”.

La guerra europea ha venido a demostrar —¡terrible demostración!— cuán infundado era el optimismo que inspiraba las precedentes consideraciones del filósofo germano, de este ingenuo teorizador sobre “el significado y el valor de la vida”, palabras estampadas en una obra publicada en 1878 y rehecha en 1904. Eucken, que ha alcanzado a vivir hasta la conflagración, si no hubiese sido un apasionado y obcecado combatiente, en la aneja guerra literaria, que creía que el ejército alemán luchaba por valores espirituales (!!!), habría palpado su error y comprendido que es posible el sacrificios de los hombres, en masas, a la civilización, entendida ésta como una primacía de los valores económicos, como equilibrio inestable de encontrados intereses materiales, reposando todo en la técnica sin alma, en los recursos fatales de una ciencia inhumana, en el poder y eficacia de los instrumentos de destrucción.

De acuerdo al concepto occidental de civilización, un pueblo solo es civilizado en la medida en que posee una técnica adelantada, armamentos poderosos, máquinas de guerra perfeccionadas hasta el grado de producir maravillosos efectos mortíferos. A propósito de la idea que de la civilización se ha forjado Europa, recordamos las sagaces y certeras palabras de un diplomático del Imperio del Sol Naciente, referidas así por el cultísimo escritor Sanín Cano: “Un diplomático japonés dijo, sonriendo, como suelen expresar los nipones la verdad, especialmente la que asume caracteres amargos, que mientras su país no era conocido en Europa más que por las pinturas de Utamaro y Hokusai, por la inimitables lacas, adorno de los grandes salones occidentales, o por las imágenes fascinadoras de la Gracia eterna y sonriente, la sabiduría y la política europea consideraban al Japón como una tierra de salvajes. No carecían de inteligencia, se decía entonces, pero son un país semibárbaro. Añadía el diplomático, suavizando la mueca impenetrable de su sonrisa, que cuando los japoneses estuvieron en capacidad de construir buques de guerra a la moderna, cañones de largo alcance y sentaron plaza de ser grandes matadores de hombres, destructores en masa del género humano, la vieja Europa empezó a tratarlos como gente civilizada”.

Las incisivas palabras del diplomático japonés traducen fielmente el concepto de civilización que ha cristalizado la sabiduría materialista de la vieja Europa.

* * *

Si prestamos fe a teóricos solemnes, que han escrito sesudos y voluminosos tratados sobre el sistema del trabajo técnico y, en general, sobre la técnica y sus virtudes, ésta tiende a liberar al hombre, a mejorarlo humana y espiritualmente.

Según estos especialistas, lo primordial en el trabajo técnico es la actividad espiritual, de la cual depende la «actividad» automática que hay en el mismo. El trabajo técnico, nos dicen, «debe ser humano, humanamente dirigido». Los efectos teóricos de la técnica, de acuerdo a los inobjetables postulados enunciados, no pueden ser más halagadores. Así resulta que la técnica es nada menos que creadora de valores; superando lo puramente mecánico, nos orientaría en el sentido de un ideal en virtud del cual la técnica sea comprendida y aceptada no como fin sino como medio.

La gran ventaja de la técnica —pregonan su cultores— es que «tiende a hacer cada día más innecesario el trabajo manual». Que el progreso de la técnica encamina a este resultado, es un hecho evidente; pero debemos reconocer que por ello se engendra una grave anomalía; una desventaja en un aspecto más fundamental. Porque si es cierto que el hombre se libera del trabajo manual, es al precio de una verdadera mutilación de su personalidad, desde que paulatinamente se convierte en una pieza de las máquinas, al ser absorbido por una función automática que anula en él toda posibilidad de perfeccionamiento mental y humano.

Una cosa es lo que debe ocurrir, según los principios ideales que la técnica presupone, y otra muy distinta lo que en realidad sucede: los desastrosos efectos del trabajo técnico, la acción deshumanizadora del maquinismo. La máquina perfecta, cuyo funcionamiento haga innecesaria la cooperación mecanizada del factor humano, es y será una quimera.

Reconociendo los males ocasionados por la técnica, sus teorizadores apuntan la necesidad de imprimirle un carácter cultural y humano.

¿Es posible esta humanización de la técnica? Abrir semejante interrogación es abocarnos al difícil problema que nos plantea el marcado desacuerdo existente entre el progreso técnico y el llamado progreso moral, el grado efectivo de perfeccionamiento espiritual y humano. Este desacuerdo, que denuncia el interno desequilibrio de la civilización occidental, proviene de que el progreso técnico y, en general, el progreso material, se ha realizado a expensas del desarrollo espiritual, a cambio de un retardo, de una detención en el proceso vital. Tan patente es la desproporción entre ambos, que el incremento adquirido por el primero nos parece, con razón, monstruoso, y ante su realidad nos punza en ánimo un angustioso sentimiento de inadaptación.

Esta flagrante anomalía ha sido señalada ,con singular perspicuidad, por el conde Hermann Keyserling, uno de los más significados mentores espirituales de la Alemania de la post-guerra, filósofo de preferencias orientalistas que reputa fracasadas las teorías existentes y lucha por una nueva concepción de la vida, por una más plena visión del universo.

“El progreso técnico —escribe Keyserling— para marcar un progreso verdadero, exige —¡al fin lo comprendimos!— un desarrollo espiritual que le corresponda, desarrollo apenas iniciado. Siendo el progreso espiritual un fenómeno de crecimiento, es imposible acelerarlo considerablemente. Nuestra conciencia reflejará, pues, cada vez más, a medida que ella se profundice, no la rapidez de los cambios mecánicos, sino la lentitud del desarrollo vital”. La guerra mundial, que señala la crisis de nuestra civilización industrialista, “nos obliga, según el filósofo de la escuela de Darmstadt, a plantear el problema en términos nuevos. Si antiguamente adaptar a la naturaleza los útiles creados por el espíritu humano parecía el problema esencial, hoy día la dificultad es adaptar el alma a estos útiles, lo que el siglo XIX ni siquiera ha sospechado”.

Es que el hombre occidental, al sacrificar su desarrollo espiritual al progreso técnico, ha acabado por depender de los instrumentos que ha forjado. Ha quedado reducido él mismo a un instrumento secundario. En medio del complicado artilugio de la civilización moderna, lo vemos accionar cual fantasma deshumanizado, en el que un estricto automatismo ha suplantado la iniciativa de la vida espontánea. La máquina, de cuyo funcionamiento él llegó a ser pieza accesoria, ha despotencializado su vitalidad, mecanizado sus impulsos, mutilado su alma, reduciéndola a la peor servidumbre, la que por ausencia de toda inquietud de humano perfeccionamiento, ya ha cristalizado en un estado de resignada abdicación de la libertad interior. A este respecto le asiste perfecta razón a Tagore, cuando —en un libro reciente en que amplía y subraya sus certeras vistas sobre el carácter de la civilización occidental— consigna esta opinión: “Me parece cada vez más evidente que el ideal de libertad se ha volatilizado en la atmósfera del Occidente. La mentalidad de sus habitantes es la de una comunidad de propietarios-esclavos, o más bien de una multitud de individuos mutilados, uncidos a la muela de su molino comercial y político”.

No otra cosa puede engendrar la inhumana civilización capitalista —civilización carente de un ideal esencial, de principios fundamentales y permanentes— que, por un lado, propietarios-esclavos, exhibiendo su oro y su miseria moral, y, por otro, parias-autómatas, depauperados fisiológica y espiritualmente.

Ante el triste espectáculo de nuestra civilización, externamente esplendorosa y brillante, comprendemos y sentimos la dolorida protesta de Rabindranath Tagore, de este profeta universalista que con voz melodiosa y profunda ha tiempo omina el reino del hombre y de la belleza del espíritu, vida de pulidas facetas en que se irisa la luz de un ideal eterno. Acudamos, una vez más, a su testimonio para nosotros irrecusable. “La civilización del Occidente —afirma, sintetizando su juicio en palabras lapidarias— lleva en sí el espíritu de la máquina que debe marchar; y a este ciego movimiento las vidas humanas son ofrecidas como combustible, para mantener el vapor. Representa el aspecto activo de la inercia que tiene la apariencia de la libertad, pero no su verdad, y de este modo da nacimiento a la esclavitud dentro de sus límites interiores y en el exterior de un tiempo”.

* * *

Por esta ruta, ¿hacia dónde va nuestra civilización? A través de su ilusivo brillo externo, de su férrea armazón, de su ruidoso y sórdido industrialismo, de su deshumanizadora y febril tarea utilitaria, ¿cómo reencontrar al hombre en la pureza de su humana dignidad, en sus espontáneos y saludables impulsos, manifestaciones primarias de la fuerza expansiva que lleva a la vida alegre, plena y armoniosa?

¿Acaso llegará a ser realidad la profecía de Samuel Butler, que ve en el hombre un parásito exangüe de la maquinaria, un simple auxiliar del vasto engranaje de la industria?

Como necesaria consecuencia del proceso de deshumanización que la define, la civilización de Occidente parece estar a punto de identificarse con aquel estado postrero de “Pingüinia”, en el cuadro simbólico que Anatole France trazó, en su ya clásica Isla, con mano maestra y videncia insuperable. Contemplemos un instante, aproximándonos al límpido cristal de la prosa anatoliana, las densas sombras que velan el futuro de la humanidad occidental: “La Pingüinia se glorificaba de su florecimiento. Los que producían las cosas necesarias para la vida carecían de ellas; los que no las producían las tenían en abundancia. «Son éstas —como dijo un académico— ineludibles fatalidades económicas». El pueblo pingüino carecía ya de tradiciones, de cultura intelectual y de arte; los progresos de la civilización se manifestaban por la industria devastadora, por la especulación infame y el asqueroso lujo. La capital ofrecía, como las más famosas capitales de aquel tiempo, un carácter de opulencia y cosmopolitismo; reinaba una insulsez inmensa y monótona. El país disfrutaba de una tranquilidad absoluta. Era su apogeo”.

Por fortuna, los mejores espíritus de Occidente, que ya han percibido el hondo mal de que adolece nuestra civilización, proclaman la perentoria necesidad de provocar una reacción salvadora. La guerra mundial ha venido a clarificar muchas mentes que, alucinadas por mirajes abstractos, no prestaban atención a la interna dolencia; a poner de manifiesto cuán deleznables eran los pseudo principios en que se asentaba el mundo moderno, que ha resultado un gigante con acerada armadura y pertrechado hasta los dientes, pero con pies de barrio.

Parece haber sido necesario el estallido de la crisis bélica —confirmándose aquello de que no hay mal que para bien no venga— para que se imponga con operosa evidencia la tarea ineludible de la elaboración de una verdadera vida moral y humana. Así, por lo menos, nos lo da a entender Keyserling, maestro de la «Escuela de la Sabiduría» —posición avanzada en la lucha por nuevos contenidos vitales, por un nuevo ideal. En su cerrada ofensiva contra el materialismo de la civilización occidental y los inocuos valores existentes, apunta posibilidades constructivas, insinúa la gran tarea que a nuestro tiempo toca cumplir, señala, en fin, el rumbo del combate espiritual. “Apenas si Jesucristo —nos dice— ha espiritualizado la mentalidad materialista de los pueblos europeos, y el gran problema de Sócrates, la reconstitución de la vida consciente por iniciativa de la inteligencia libre, sobre los escombros de los dogmas muertos, adquiere toda su actualidad, históricamente hablando, recién hoy”.

No es aventurado, entonces, confiar en que nuestro siglo realice una rehabilitación del hombre, lo encamine hacia un ámbito soleado propicio para la eclosión de flores espirituales inéditas. No en vano ha advenido una nueva sensibilidad, a cuyo conjuro parece dilatarse el horizonte de las posibilidades humanas, y el pulso vital cobrar intensidad y aceleración inusitadas.

Cabe todavía esperar que un soplo primaveral remoce a la agostada humanidad, que la mutilada criatura humana se reintegre en la totalidad de su ser, de sus sueños, de su fuerza creadora —que, sintiéndose vivir, se reconozca en la pujanza de su brote juvenil.

Cómo citar: Conferencia realizada en el Teatro Coliseo el 25 de octubre de 1924, bajo los auspicios de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia”. Impreso en los Talleres Gráficos “Sobral”, Villa María, Córdoba. Disponible en: https://carlosastrada.org/

NEWSLETTER

¡ Suscríbase y manténgase actualizado !